新中国成立69周年(1949-2018)形成30名老中青平衡发展崛起的侗族作家群!!!

亚高原

“侗族文学研讨会”在京举行

2016年6月5日至6日,由《民族文学》杂志社、中国少数民族作家学会和中国少数民族文学学会侗族文学分会共同举办的“侗族文学研讨会”在京举行。中国作协副主席白庚胜,中国少数民族作家学会常务副会长叶梅,《民族文学》主编、中国少数民族作家学会副会长石一宁等参加研讨。白庚胜在讲话中谈到了其对侗族文化的了解,肯定侗族老中青三代作家的文学成就,对与会老作家袁仁琮的长篇小说《破荒》表现出来的对祖国、对民族 的深厚感情,对社会的深刻见解及其强劲的艺术创造力和表达力,表示敬意。他说,全国55个少数民族如果每个民族的文学之灯都亮起来我们中国文学将更加灿 烂。从事少数民族文学和少数民族文化,不仅要有攀登高峰的勇气,还要有攀登文化艺术险峰的勇气和能力。

改革开放以来,侗族文学实现了从民间文学向作家文学的转型,文学力量薪火相传,形成了一支颇具创作实力和创作潜质的作家队伍,创作出一批思想性 与艺术性俱佳的优秀作品。此次研讨会对老中青三代侗族作家代表袁仁琮的三卷本长篇小说《破荒》、潘年英的长篇非虚构作品《河畔老屋》和杨仕芳的长篇小说 《白天黑夜》展开研讨。专家们认为三位作家的作品展示了不同年龄段、不同时代的作家的创作特征。《破荒》以厚重的社会历史内容讲述了贵州侗族山区解放后 30年的历史变迁,是中国当代农村30年风云变幻的斑斓长卷,为我们共和国成立之初的30年留下了史诗般的文学记录;《河畔老屋》通过非虚构写法,以朴实 又略带感伤的笔触描写四所老屋的沧桑风雨和前世今生,充满了浓郁的乡愁,展示了乡村文明的失落,也写出了乡村文明的现代建构,是一部乡村的地域史、家庭史 和个人的生活史; “70后”作家杨仕芳更重视对人性的开掘,《白天黑夜》深入到乡村的深处,通过几个家庭的遭际探索命运的偶然性和荒诞性,展示人性的真善,也洞察到人性的 丑恶,其中表现最多的是侗族乡村文化的善和美。除了研讨三位作家的作品,王冰、杨玉梅、安殿荣、翟民、刘年、黄尚恩、郭金达、孙卓等编辑也对18位中青年作家的作品进行了点评。侗族作家悉心交流创作经验,共同探讨了侗族文学发展的优势与不足。李一鸣、吴宗源、吴基伟、胡平、梁庭望、井绪东、王干、冯德华、牛玉秋、李朝全、刘大先、肖惊鸿等评论家以及袁仁琮、潘年英、杨仕芳、陆志前、 粟周熊、李健、黄松柏、杨秀刚、杨曦、莫俊荣、石佳能、吴烈善、陆景川、杨通银、吴桂贞、杨海波、吴玉宁、石新民、石庆慧等30多位来自贵州、湖南、广西 和北京的侗族作家、学者参加研讨会。会议由《民族文学》副主编赵晏彪主持。

中国芷江·侗族文化论坛开幕

中国侗族文学学会会长、中国作家协会创联部调研员杨玉梅博士在开幕式上讲话

2017年9月23日下午,由芷江侗族自治县县委、县人民政府和中国少数民族文学会侗族文学分会(简称中国侗族文学学会)共同主办的“中国.侗族文化发展论坛”在芷江举行,湖南省审计厅原厅长、中国侗族文学学会原会长吴宗源,中国侗族文学学会会长杨玉梅,怀化市政协副主席黄雪鸿,中国社科院民族文学研究所研究员、中国侗族文学学会原会长邓敏文,芷江侗族自治县县委书记曾佑光及来自北京、广西、贵州、湖北、湖南等地的侗族作家、学者参加会议。据了解,今年既是芷江侗族自治县成立30周年,同时也是中国侗族文学学会成立30周年。30年来,中国侗族文学学会始终坚持以民族团结民族振兴为己任,编撰和整理出了《侗族百年实录》、《侗族通史》、侗语语词、侗族款词、侗族小说选;侗族散文选等优秀文艺成果;联系和支持侗族作者发表了大量的文学作品,并在本民族文学事业的发展中逐步培养和形成了一支创作骨干队伍,为传承侗族文化,振兴侗民族文学打下了较为坚实的基础。论坛上,中国侗族文学学会会长杨玉梅,福建三明大学教授廖开顺,中国社科院民族文学研究刘亚虎,吉首大学教授李端生,湖南省审计厅原厅长、中国侗族文学学会原会长吴宗源,怀化市政协副主席黄雪鸿等9位侗族文学研究专家学者分别作主题发言。《以文学见证民族发展的过程——新时期侗族文学发展简况》、《从侗族民间文学中聆听祖先的声音》、《如何讲好侗族故事》、《旅游性县城文化旅游发展管见——以芷江侗族自治县县城文化旅游为例》、《谈谈侗族文学与文化》等主题发言,理论结合实际,内容顺应时代发展,引起与会人员的强烈反响;吴宗源在发言时说到,中国侗族文学学会与芷江侗族自治县有着特殊的渊源,中国侗族文学学会10周年、20周年、30周年的年会都是在芷江召开,芷江见证了侗族文学学会的发展,中国侗族文学学会也见证了芷江日新月异、翻天覆地的变化。论坛后,大家纷纷表示,论坛活动很好地调动了侗族作家的创作热情,今后要继续按照 “为人民抒写、为人民抒情、为人民抒怀”的要求,讲好中国故事,讲好侗族故事,为少数民族文学事业的繁荣发展作出新的贡献。论坛开始前,还为获得全国第三届侗族“鼓楼奖”和“风雨桥奖”的作者进行了颁奖。

袁仁琮,中国作家。1937年生于贵州省天柱县蓝田区碧雅村一个农民家庭,自幼生活贫苦。童年的历练成就了他坚韧不拔的品格,这也深深影响了他后来的创作,并成为其创作的不竭源泉。1956年开始文学创作,先后在《山花》、《花溪》、《人民文学》、《民族文学》、《上海文学》等刊物发表小说、诗歌、剧本、散文、报告文学等40多篇(首),著有小说集《山里人》、长篇小说《王阳明》、文学理论专著《新文学理论原理》以及关于文学、写作学、民族学研究论文20余篇。 作品和学术论文曾获省、市政府、部门、学会奖项多次,被选入《中国新文艺大系》、台湾出版的《当代中国大陆作家丛书》、《当代少数民族作家作品选讲》、《贵州文学大系》等,并流传至香港、台湾、日本,事迹载入《东方之子》、《跨世纪中华文艺人才大辞典》等20余种典籍。现为中国作家协会会员、中国少数民族作家学会会员、中国写作学会会员、贵州省作家协会会员、贵阳市文联委员。

铁凝(左四)、玛拉沁夫(右三)、陈崎嵘(左一)颁发长篇小说奖,左三为侗族作家袁仁琮老师

获奖作品:《破荒》

如何看待历史,如何看待现实,是没有现成答案的。需要站在一定高度,以人民的利益、国家和民族利益为出发点和归宿,冷静地思考,辨别是与非、高与低,作出判断。我写三卷本长篇小说《破荒》遇到的最大障碍,就是要从纷繁复杂的历史和现实生活中找出一条路来。从新中国成立前期到改革开放这30多年,中国人民走过很不平常的一段路,既无法抹去,也不能绕过,更不能随意涂写。这30多年之所以特殊,是因为它包含了人民翻身解放、大跃进和三年困难时期、文化大革命等特殊的历史阶段。

经过几年的苦苦思索,翻阅我国和其他一些重要国家的历史,我发现一个基本事实:没有一个民族一个国家的发展和进步是一帆风顺的,走弯路、出现挫折在所难免。我意识到,中国人民走到今天不容易,应该倍加珍惜。这便是我创作《破荒》的基本出发点,是我在作品中集中表达的真情实感。

事实上,在我眼前晃动着家乡形形色色的人物,他们特别朴实,特别能吃苦,特别有毅力。他们经受打击、经历挫折,但没有沉沦。主人公龙文冔是山里有志气的孩子,“文革”中也犯过错误,但很快醒悟,追求梦想不动摇。龙文冔的父亲布劳兆是远近闻名的铁匠,他讲义气,识大局,不怕邪恶,敢于保护“文革”中挨整的领导干部……这些人都很普通,却又是打不垮、压不倒的中华民族脊梁。这是那片沃土给我的灵感,是那些时时浮现在我眼前的刚毅而普通的面容给我的启示,我像摸索在黑夜里猛然见到亮光那样兴奋难抑,不写这30年,不从各个侧面去表现他们,会遗憾终身。而且,说过去的不足,在于总结经验教训,继续前进。

此生和文学结缘,还获得“骏马奖”,是我的莫大荣幸。我虽然已逼耄耋之年,依然心甘情愿地在文学创作长途中跋涉,因为它给了我无穷的乐趣和精神享受。

袁仁琮同志逝世 来源:文艺报 2017年07月12日06:44 中国作家协会会员,贵阳学院教授袁仁琮同志,因病医治无效,于2017年6月23日在贵阳逝世,享年80岁。袁仁琮,侗族。1956年开始发表作品。1997年加入中国作家协会。著有小说集《山里人》,长篇小说《破荒》,中篇小说《留守》,文学理论专著《新文学理论原理》等。主编《新时期少数民族文学作品选·侗族卷》及散文集《情满冰雪路》等十部。作品曾获全国少数民族文学创作“骏马奖”等。

亚高原《新晃民族作家群现象初探》:

三十年来侗族文学学会带领会员搞创作有成绩,也有差距。认真梳理侗族文学发展轨迹,对今后三十年有益处、有帮助、有指导意义。同全国侗族县一样,大大小小各个一万侗族人口以上的聚居县和自治县都成长着一批在省级以上报刊杂志、出版社发表或出版文学作品的、加入各级作家协会的作家和作者。根据情况不同形成大小不一影响不一的侗族作家群。

侗族文学史最新成果:截止2018年6月26日,名列中国十大少数民族之一的拥有288万人口的文明民族侗族,养育了30位中国侗族作家:(专指加入了中国作家协会的侗族会员,不包括有国内外影响的、在大刊大报经常发作品、大陆港澳台有重要文本作品的、有多部文学作品著作的吴浩、熊飞、侗枫、石新民、姚茂椿、吴武洲、饶俊(1988)、黄钟警、石干成、陈守湖、余达忠、陆景川、傅安辉、吴桂贞、粟明清、姚胜祥、姚瑶、杨秀刚、杨标、甘典江、梁波、田均权、杨群江、杨均特、杨尚荣、杨素红、雄黄、石玉锡、唐维、柴画、北洛、杨世英、杨国峰、陈通宪、舒维秀和滕剑鸣、吴虹飞(1983)、杨曦、龙思韵(99后)、杨芳兰、舒精华、姚京佑、木兰、石庆慧、杨琼、姚文、吴群芝、萨之鱼(1983)、李霞(90后)、潘小童(90后)等等)。作品是作家的名片,不论你是什么级别的作家,文学史只认作品文本不认人。

30位侗族籍中国作家协会会员是:

苗延秀(广西南宁,籍贯广西龙胜,逝世),编辑家龙世辉(北京,籍贯湖南武冈,逝世),滕树嵩(贵州凯里,籍贯贵州天柱,逝世),编辑家杨志一(湖南,北京逝世),李鸣高(笔名林河,湖南长沙,出生上海,籍贯湖南绥宁,母亲通道人,逝世),柯原(广州,笔名章恒寿,籍贯湖南新晃),张作为(云南昆明,籍贯贵州天柱),翻译家粟周熊(北京,籍贯贵州天柱),谭良洲(笔名谭覃,贵州贵阳,籍贯贵州天柱),刘荣敏(贵州贵阳,籍贯贵州天柱,逝世),袁仁琮(贵州贵阳,籍贯贵州天柱,逝世),罗来勇(北京,籍贯贵州铜仁),张泽忠(笔名卜蓬,广西南宁,籍贯广西三江),文化人类学家潘年英(笔名姚国丹,湖南湘潭,籍贯贵州天柱),美术家蔡劲松(北京,籍贯贵州思南),罗庆芳(贵州贵阳,籍贯贵州岑巩),刘芝凤(女,厦门,籍贯湖南新晃),张丽华(笔名丹玥、女,辽宁,籍贯湖南会同),黄松柏(贵州,笔名寒山,北京,籍贯贵州玉屏),巫傩书法家李苑(湖南,笔名卧云,张家界,籍贯湖南会同),隆振彪(籍贯湖南绥宁),评论家杨玉梅(女,北京,籍贯湖南通道),徐昌才(湖南,长沙,籍贯湖南新晃),杨宁(笔名杨林,湖南,长沙,籍贯湖南芷江,母亲新晃人),吴基伟(北京,籍贯贵州天柱)、姚昆仑(北京,籍贯湖南新晃)、杨仕芳(广西,籍贯广西三江,居柳州)、龙章辉(籍贯湖南绥宁)、莫俊荣(广西,籍贯广西三江,居防城港市,2018年)、张绪晃(贵州,籍贯贵州剑河,居贵阳,2018年,贵州作协副主席、党组书记)。

经亚高原网统计这30位中国侗族作家,相关数据如下:

贵州省形成以天柱侗族作家群为代表、有十名作家的黔东南自治州侗族作家群、有3名作家的铜仁侗族作家群,其中贵州有13人(天柱籍8人,玉屏籍、思南籍、岑巩籍、碧江籍、剑河籍各1人)。

湖南省形成以新晃、绥宁侗族作家群为代表、有九名作家的怀化市侗族作家群、有4名作家的邵阳侗族作家群,其中湖南有13人(新晃籍4人,绥宁籍3人,芷江籍、会同籍各2人,通道籍、武冈籍各1人)。

广西壮族自治区形成以三江侗族作家群为代表、有三名作家的柳州市侗族作家群、有1名作家的桂林市,广西其中有4人(三江籍3人,龙胜籍1人)。湖北、重庆没有侗族加入中国作家协会。

女作家有3人(刘芝凤、丹玥、杨玉梅)。

老年作家10-30年代有11人,其中已逝世8人(苗延秀、龙世辉、滕树嵩、杨志一、林河、刘荣敏、柯原、袁仁琮)。张作为、谭良洲、粟周熊老作家尚健在。10后作家苗延秀1人,20后作家龙世辉、杨志一、李鸣高3人,30后作家7人。

40-60年代中年作家16人。40后作家罗庆芳、张泽忠、丹玥3人,50后作家6人,60后作家7人。

70-90后青年作家有3人,分别是70后杨玉梅、杨宁、吴基伟。

健在22人。居北京9人(龙世辉、杨志一、粟周熊、罗来勇、蔡劲松、黄松柏、杨玉梅、吴基伟、姚昆仑)。部队2人(柯原、罗来勇),大学教授、研究员、研究馆员、编审、博士14人(龙世辉、杨志一、李鸣高、柯原、粟周熊、谭良洲、袁仁琮、张泽忠、潘年英、刘芝凤、蔡劲松、杨玉梅、吴基伟、姚昆仑)。

写过诗词的诗人有15人(苗延秀、滕树嵩、杨志一、李鸣高、柯原、张作为、潘年英、蔡劲松、罗庆芳、黄松柏、隆振彪、杨林、吴基伟、龙章辉、莫俊荣)。

写小说的有17人。

按地域分:贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县第一8人,湖南省怀化市新晃侗族自治县第二4人,湖南省邵阳市绥宁县、广西柳州市三江侗族自治县并列第三3人,湖南省怀化市芷江侗族自治县和会同县并列第四各2人。通道侗族自治县、玉屏侗族自治县、龙胜各族自治县、岑巩县、剑河县、碧江区、思南县、武冈市等八县并列第四名各1人。在侗族人口一万以上的侗族聚居县黎平、锦屏、从江、榕江、三穗、镇远、靖州、洪江、万山、石阡、江口、松桃、融水、恩施、宣恩等15个县市区尚未有突破,期望有更多的侗族作者加入,创造更精美更特色更民族更现代的文学精品。

1987年10月14日,民族文学大咖云集齐聚晃州,中国少数民族文学学会侗族文学分会在湖南省新晃侗族自治县成立,先后由中国作家协会会员、编辑家、文化部编审杨志一,中国社会科学院研究员、侗族学者邓敏文教授,中共湖南省委督办专员、侗族学者吴宗源,中国作家协会会员、评论家、中国作家协会创研部调研员杨玉梅博士担任一至五届会长。

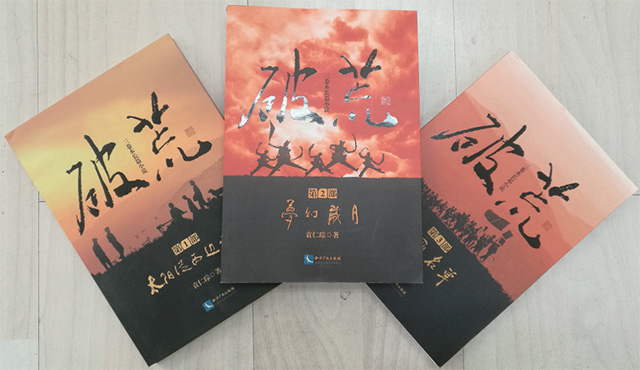

三十年来,以侗族老作家袁仁琮2016年8月2日借百万字三卷本长篇小说《破荒》(《太阳从西边出来》、《梦幻岁月》、《土匪名单》,知识产权出版社2013-2014年版)百米冲刺获第11届全国少数民族文学创作“骏马奖”长篇小说奖为标志,破了侗族作家26年无缘骏马奖的荒,而立之年侗族文学终于站起来了!

(吴跃军2018年6月28日修订)

表九、当代中国侗族作家加入中国作协一览表

|

顺序 |

加入中国作协时间 |

作家姓名 |

作家原名、笔名、籍贯 |

作品体例 |

|

1 |

1954 |

苗延秀 (1918-1997) |

原名伍延秀。广西壮族自治区桂林市龙胜各族自治县人 |

长篇叙事诗、散文、小说、报告文学。 |

|

2 |

1962 |

龙世辉 (1925-1991) |

笔名许晨。编审,黄埔军校生。湖南邵阳市武冈市人 |

寓言、长篇小说、随笔。 编辑家。 |

|

3 |

1962 |

杨志一 (1926-2006) |

编审,湖南怀化市芷江侗族自治县人。 |

诗歌、评论。 编辑家。 |

|

4 |

1962 |

柯原 (1931-2016 ) |

原名章恒寿,笔名路苇、夏季。研究员,湖南怀化市新晃侗族自治县人。 |

诗歌、散文诗、散文、评论、报告文学。

|

|

5 |

1980 |

张作为 (1931- ) |

原名祚炜.贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县人。 |

散文、诗歌、长篇小说、报告文学、电影电视剧本。 |

|

6 |

1982 |

滕树嵩 (1931-1993) |

贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县人。 |

诗歌、小说 |

|

7 |

1982 |

粟周熊 (1939- ) |

研究馆员,贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县人。 |

散文、翻译。 翻译家。 |

|

8 |

1983 |

刘荣敏 (1936-2016 ) |

笔名祝化、凌乾,教授,贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县人。 |

小说 |

|

9 |

1984 |

李鸣高 (1929- 2010) |

笔名林河,文史馆员,湖南省怀化市绥宁县寨市人。 |

散文、诗歌、评论、中华民族文明研究。 民俗学家。 |

|

10 |

1984 |

谭良洲 (1937- ) |

笔名谭覃,副编审,贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县人。 |

长篇小说、散文。

|

|

11 |

1986(一说1997年5月6日) |

袁仁琮 (1937- 2017 ) |

教授,贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县人。 |

散文、评论、长篇小说。庄周和王阳明研究。 |

|

12 |

1994 |

张泽忠 (1949- ) |

笔名辈菲、卜蓬,教授,广西壮族自治区柳州市三江侗族自治县人。 |

小说。民俗研究。 |

|

13 |

1994 |

潘年英 (1963- ) |

笔名帕尼、姚国丹,教授,贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县人。 |

散文、诗歌、小说、评论。民俗研究。摄影。 |

|

14 |

1997 |

蔡劲松 (1969- ) |

研究员,贵州省铜仁市石阡县人。 |

诗歌、小说。艺术雕塑。摄影。 |

|

15 |

1998 |

罗来勇 (1951~ ) |

笔名洛勇、艾子,编辑,贵州省铜仁市人。 |

小说、报告文学。 |

|

16 |

1999 |

罗庆芳 (1941- ) |

笔名岑芳,四维,编辑,贵州省黔东南苗族侗族自治州岑巩县人。 |

诗词、小说、、散文、报告文学。 |

|

17 |

2000 |

刘芝凤 (1958- ) |

女,笔名草籽,教授,湖南省怀化市新晃侗族自治县人。 |

散文、长篇小说电视剧本.稻作文化研究。摄影。 |

|

18 |

2003 |

丹玥 (1949- ) |

女,真名张丽华,湖南省怀化市会同县人。 |

散文、长篇小说。 |

|

19 |

2004 |

寒山 (1957- ) |

本名黄松柏,县文联主席,贵州省铜仁市玉屏侗族自治县人。 |

诗歌、散文 |

|

20 |

2006 |

李苑 (1958- ) |

笔名卧云,湖南省怀化市会同县人。 |

小说、随笔、报告文学。巫傩文化研究。 |

|

21 |

2008 |

隆振彪 (1951- ) |

县文联主席,湖南省邵阳市绥宁县人。 |

小说。 |

|

22 |

2010 |

杨玉梅 (1974- ) |

女,博士、编辑,湖南省怀化市通道侗族自治县人。 |

评论、散文。 |

|

23 |

2012 |

徐昌才 (1967- ) |

中学语文高级教师,湖南省怀化市新晃侗族自治县人。 |

文学评论。古典品鉴。散文。 |

|

24 |

2013 |

杨宁 (1968- ) |

笔名杨林,湖南省芷江侗族自治县人。 |

诗歌、散文诗、诗评 |

|

25 |

2013 |

吴基伟 (1972- ) |

贵州天柱人。第十七届团中央委员。 |

诗歌

|

|

26 |

2014 |

姚昆仑 (1957-) |

湖南新晃人。科技部工作。 |

报告文学、科学散文 |

|

27 |

2014 |

杨仕芳 (1977-) |

广西三江人,柳州文联工作。 |

长篇小说 |

|

28 |

2017 |

龙章辉 (1967-) |

湖南绥宁人,绥宁侗学研究会会长 |

诗歌、散文、小说、儿童文学 |

|

29 |

2018 |

莫俊荣 (1963-) |

中国民主同盟盟员,广西三江人。防城港市文联、作协副主席 |

诗歌、长篇小说、报告文学 |

|

30 |

2018 |

张绪晃 (1962-) |

贵州剑河人,原省文联党组成员、专职纪检监察员,现任贵州省作家协会党组书记、副主席。 |

评论 |

|

|

合计 |

30人 |

点评:上个世纪加入16人,本世纪加入14人。20世纪50年代1人,60年代3人,80年代7人,90年代5人,21世纪00年代5人,10年代9人。 |

|

贺 信

欣闻好朋友、中国民间文艺家协会会员、广西作家协会理事,防城港市文联专职副主席莫俊荣先生2018年6月26日被中国作家协会正式批准为新会员,湖南亚高原网表示热烈祝贺!

莫俊荣是侗族实力派作家,早在大学时代就开始文学创作,大学毕业时已出版诗集《相思湖》(合著),是广西“相思湖作家群”代表作家之一。莫俊荣是一位名扬八桂的广西少数民族实力作家,2017年创作反映防城港市优秀共产党员、广西先进典型黄永腾先进事迹的长篇纪实文学《边境线上的“孩子王”》(合著),在中国作家协会主办的《民族文学》2018年第2期发表,引起很大反响;2018年初创作完成歌颂防城港市全国学雷锋先进典型“十姐妹”的大型歌舞剧《金花姐妹》,引起了各方关注。

近年来,莫俊荣先生笔耕不辍,先后创作出版了长篇小说《神奇鼓楼》、《月光美人》、《掌墨师》等,其中长篇小说《掌墨师》2017年获得第八届广西区人民政府文艺创作最高奖—铜鼓奖。

据悉,莫俊荣是防城港市建市以来第二位成功加入中国作家协会的作家(之前是防城港市诗人何津),也是广西三江侗族作家群继张泽忠教授、杨仕芳同志后第三位加入中国作家协会的侗族作家,更是中国侗族文坛30位加入中国作家协会的侗族作家之一。谨此祝贺和祝福,祝莫俊荣的文学创作从高原走向高峰!

此致敬礼

亚高原网

2018年6月26日

不断攀登,撑起灿烂的天空——怀念侗族作家袁仁琮兼评长篇小说《破荒》*陆景川

2016年8月2日,第十一届全国少数民族文学创作“骏马奖”评选结果揭晓,侗族作家、贵阳学院教授袁仁琮的三卷本长篇小说《破荒》成为获奖作品之一。贵州文坛为之振奋鼓舞,侗族文学界更是欢呼雀跃,并且期待着他继续攀登文学高峰,创造新的辉煌。

不料,2017年6月24日上午,袁先生的爱人王敢凤老师给我打来电话,哽咽着说:袁老师昨日下午二时因病医治无效已经离世。晴天霹雳!我的心仿佛被利剑猛刺,疼痛得几乎瘫倒。想起这些年来,袁先生既像恩师又像朋友,在文学之路上扶助我、引导我,忍不住潸然泪下。

他住院时,我曾打电话探问他的病情,跟他调侃说:“您是精猴,您得像家乡原始森林中的青杠树那样挺过这场风雪,您要硬棒起来,雄起来,扛着侗族文学这面大旗,继续引领我们前进!”只听那边的他干咳了两声,笑着回答:“你放心吧,这点病没什么,老毛病了,我相信我能抗赢它,我会重新站立起来的,我有信心嘛!”我一听,心里有了底,对他的康复也充满着期待。因为这之前,我知道他因在家里猛提盛水的木盆而折伤了腰,住了一次院。这次再进医院,是因为腰伤复发,虽然他近几年来身体一直虚弱,但这回想来也不会有什么大碍。没想到这么快他就走了。

与袁先生的交往由来已久,特别是2011年,贵州省政府把《贵州世居少数民族文学史》这一重大课题交由贵州省社科院承担,吴大华院长即指令我来牵头《贵州侗族文学史》的编务工作。为此,我联系了袁仁琮先生,之后得到了他大力而无私的帮助与支持。他把自己掌握的贵州侗族作家的有关资料与联系方式全部提供给我,还亲自寄来了众多的文学原著和参考资料,并就有关篇目框架设计与文学理论问题,提出了他的真知灼见。他既是一个博学、温厚、宽广的前辈,又是一个幽默不失童趣的好友,为人真诚、谦和,处事贤达、智慧,令人感到可亲、可敬和可爱。

《贵州侗族文学史》肯定要重点写到袁仁琮先生,因此,我得以较为全面地了解他的生命和创作历程。

1937年12月18日,袁仁琮出生于贵州天柱县三合乡碧雅村一个贫苦的侗族人家,父亲是远近闻名的铁匠。他小时上过私塾,先生是清末秀才,藏书颇丰。他爱好读书,喜欢写文章,作文曾获得先生“小子可造”的批语,对他产生了很大的鼓舞。后来就读于蓝田小学和天柱民族中学。1956年还在中学读书时,他的剧本《小花和尚看梨》发表在当年的《贵州文艺》第95期上,从此走上了文学创作的道路。勤奋耕耘六十余载,报刊杂志上发表小说、散文、诗歌、论文200余篇(首),出版短篇小说集1部,长篇小说9部,论文集1部,理论专著3部,主编散文集10部,在文学创作和理论评论两方面均有建树。

其中,长篇小说《破荒》是袁仁琮的代表作,是21世纪初侗族文学创作的重要收获,是侗族文学史上标杆式的作品。小说包括第一卷《太阳从西边出来》、第二卷《梦幻岁月》,第三卷《土匪名单》,共100多万字,作品时间跨度为侗族山乡解放前几年至改革开放、进入发展新时期的30多年时间。这30多年,侗族地区经历了史无前例的社会大变革。《破荒》站在历史的高度,真实地再现了这一特殊历史阶段侗乡的社会生活,视野广阔,揭示社会内容深刻,人物众多,人物形象生动、复杂,可谓是侗乡多姿多彩的历史画卷。

作者还站在历史发展、人类进步的高度,着眼于人类自身素质的成长与提高。他认为,成长是每一个民族、每一个国家、每一个社会、每一个人的共同课题,是必经之路。人的知识、经验、能力都不是先天的,前进道路上遭遇曲折、挫折、坎坷在所难免,关键是要挺过去,不要被暂时的困难吓倒。这一严肃的论题,在《破荒》中得到了充分的印证,因而具有相当深刻的启示意义。它无愧于是一个民族的风俗史和心灵史,堪称是一部荡气回肠、可歌可泣的生命大歌。正因为《破荒》取得了多方面的成就,袁先生先后获得第二届贵州少数民族文学创作“金贵奖”和第十一届全国少数民族文学创作“骏马奖”,成为荣膺全国大奖的第一部多卷本侗族长篇小说。

袁先生之所以能写出《破荒》,完全是现实生活的馈赠和情感积聚的喷发。他亲身经历了中国解放前的黑暗,亲眼见到过拉壮丁的残酷场面,看到兵大爷们在小镇上明拿暗抢的残暴。新中国成立后,他看到了欣欣向荣的新社会和人民当家做主的喜悦。之后,又经历了1958年大跃进、大炼钢铁、人民公社化、三年困难时期以及后来的十年动乱和拨乱反正后改革开放这一历史阶段的社会生活,感受至深,揪心难忘。他认为,这是中国社会非常特殊的历史阶段,但中国共产党经受了考验,带领人民挺过来了,同时吸取了经验教训,走上了改革开放的康庄大道。这些社会生活留给人们的东西太多太多。这一点,中国人是无法忘记的。而且,成功的经验是宝贵的,惨痛的教训也是珍贵的。中国人走到今天不容易,要珍惜。因此,真实地再现这段历史,就成了他作为这些历史事件的亲历者和见证人的不可推卸的责任。再加上过去的那些人和事他都很熟悉,可以信手拈来。同时,他和家乡一直保持着良好联系,一有机会就和妻子常回家看看,若要为小说创作补充材料也并不难。这就是他创作《破荒》并取得成功的根本原因。

虽然袁先生创作《破荒》的念头由来已久,但他真正敲击键盘进行创作的时间并不长,前后仅仅用了9个多月。那9个多月,他像一个勤劳的老农,在田园里日夜劳作、辛勤耕耘,达到了废寝忘食、宵衣旰食的境地。那时,他已是年逾古稀的老人了,而且身体又向来虚弱。也许是“老牛自知夕阳晚”,他把生命都豁出去了。

待到《破荒》三部曲全部出版,他已明显地透支了生命。但为了文学,也为了自己的民族,他在77岁时,还担任《新时期中国少数民族文学作品选集·侗族卷》的主编,该书共43万字,他都字斟句酌地审改把关,还将一些无电子版的稿件亲自处理成电子版分发给相关评委审读,在短短数月间,他白加黑、五加二,做了大量深入细致的具体工作,终于积劳成疾,到2015年,他的体质已明显地江河日下,气色黯淡,说话吃力,常有支撑不住的颓势了。

2015年10月,我的作品研讨会在贵州省文史研究馆举行。事先他已确定参会并写好了发言稿。可到了那一天,他的身体明显地吃力,走路都得由夫人扶着。我知道情况后,力劝他不要来回赶路、坐车劳累了,他的发言稿可由其他人代为宣读。可一向温良谦和的老先生,任凭谁劝说都不听,“一意孤行”地要王老师扶着他到文史馆二楼会议室,仅仅是上两层楼梯,他就休息了两次,举步艰难,令人心疼,又使人肃敬。在会场上,我过去问候他,劝他不要强撑,不如早点回去休息。可他抬起头来漾着惨淡的微笑说能坚持得住,一定要给这样的会议衬气场。看着他那布着不少老人斑的苍白脸上漫出赶不走的倦意,我的心头掠过了歉意不安的涟漪。终于,他硬是撑着坚持住了,并且作了精彩发言。

2016年6月,侗族文学研讨会在京举行。袁先生又是抱病一路颠簸赴京参会。他在会上说:“写作的最初阶段,我喜欢钻研我们侗族有什么民族特点,书写一些比较表面的东西,搞了几年,发表了不少东西。可是沿着这个路子,后来越写越窄了。于是,我决定把侗族的东西放下来,把注意力扩展到我国的传统文化,研究孔子、庄子、王阳明,然后再返回侗族的民族文化根基。之后我写侗族不仅仅停留在写衣服、头饰、唱山歌等上面,而是深入到民族特性,表现民族性质。我们要不停地上山,上到高山才能够看到山底下究竟是怎么回事。要不停地攀登,我快80岁了,老天爷没有告诉我还能够写多久,能走一天就走一天,能干一天就干一天。我已经把写作作为我的生活方式,作为我的一种生命需要,到底能写到什么时候,我也不管了。侗族文学的希望就在年轻的一批作家身上,希望他们为侗族撑起灿烂的天空。”其情拳拳,其言诤诤,令人感怀,促人深思。

当《破荒》喜获“骏马奖”的消息传来,他虽然倍感荣幸,但更显得淡定从容。9月份,他从北京领奖回来后,还在家里闭门静思,重新对自己的大量作品进行缜密考量,希冀以后的创作不断升华。他说:“文学创作是我的一种生活方式。只要写一写,我就进入了一种令人愉快的境界,徜徉其中是一种享受,舍不得放弃。如果是为了名利或获奖,那我早就不干了。以后,如果身体条件允许的话,我还想写写学校生活,毕竟我教了几十年书,不写写心里欠欠的。如果还允许,就再跟荀子打打交道,写写这位‘性恶论’的祖师爷。”看,马上逼近耄耋之年的人了,袁先生还壮心不已。

可恨天不假年,今年4月他因腰损住院后,诱发了多种疾病,最后发展至肺炎,最终又发展到肺癌,他那近年来每况愈下的虚弱身体,怎能经受得了病魔四面八方的强势袭击呢。就这样,这颗侗族文学界的巨星,这把始终在燃烧的文学火炬,无奈地渐渐熄灭。

王老师告诉我说:“袁老师非常热爱生命,总觉得自己像往常一样住几天院就能再回家写作,在生命的最后一个月也有着强烈的求生欲望,让我们四处寻求名医治疗,可还是没能挽留住他的生命。但他留下了遗嘱,要我们亲属在他离世后,一定要把骨灰撒到家乡天柱县的剑江河,让他长眠在金凤山下、剑江河畔的土地上,回归到大地母亲的怀抱中,回归到他从那里走来的大山深处的青山绿水中。”

斯人已去,书卷长存。他在自己的文学作品中,获得了永生。

来源:文艺报 | 陆景川(侗族) 2017年11月06日07:04